– ¿Qué significa para la construcción de imaginarios y para el fortalecimiento de narrativas, una imagen, un mapa, este hecho, que se logró además usando la Geomática?

Hernán Zamora*

Una de las corrientes que a nuestro juicio es fundamental dentro del área de la Geomática, es la visualización geográfica. No es solo el procesamiento de la información espacial, sino la comunicación de la misma de cara a la toma de decisiones.

Normalmente nuestros Sistemas de Información Geográfica procesan cientos de datos, utilizando la Big Data para almacenar y poder hacer el relacionamiento con cientos de registros, de información atributiva asociada a cada uno de los fenómenos que se están trabajando.

Por eso, es importante seguir insistiendo en esto, porque responde a una corriente dentro de la cartografía que h a sido poco explotada en Venezuela, que es la corriente comunicacional. Así, queremos hablar de los mapas como medio de comunicación, incluyendo las variables visuales y las dinámicas, es decir, la nueva construcción de los mapas y finalmente, algunos elementos de la visualización geográfica y de las siete transformaciones.

Lo primero es que cuando se construye un mapa, cuando se procesa la información espacial, es necesario preguntarse qué queremos comunicar, cómo lo voy a comunicar y para qué lo voy a comunicar. Y esto es importantísimo porque cada mapa, cada cartograma, cada cartodiagrama, cada ejercicio de visualización; responde necesariamente a esas preguntas.

Siempre tomamos como referencia los mapas que se hacían los esclavos y las esclavas en los cumbes, que construían los mapas utilizando sus trenzados, sus peinados, lo que les permitía comprender su realidad y entender dónde estaban las salidas, donde estaban localizados los cumbes, es decir, entender el territorio para la resistencia. Y eso ha sido una práctica recurrente de la cartografía como hecho comunicacional.

La cartografía, obviamente tiene un lenguaje visual, construido a partir de iconos, de símbolos que se construyen y desarrollan a partir de nuestras propias percepciones. Y esos símbolos en unos casos son imposiciones, en otros, responden a nuestras propias identidades.

Así, conocemos las variables que nos enseñan básicamente siempre en cartografía: tamaño, tono, textura, color, orientación y forma con las que hacemos los mapas, que las replicamos después exactamente en los mapas digitales, utilizando los sistemas de información; pero ahora, también en el propio desarrollo de la Geomática, nos encontramos con variables dinámicas, que, por ejemplo, transforman las escalas de medición y de representación en escalas dinámicas que nos permiten acercarnos, como el zoom, que es una escala dinámica siempre y cuando implique cambio de información.

Por supuesto, tenemos el uso de las escalas temporales, como los mapas animados, que ofrecen una nueva percepción; hay nuevas herramientas, desde el punto de vista teórico, para la comunicación de la información; porque no es solo hacer un mapa, sino hacerlo comprensible, convertirlo en una herramienta para la percepción.

Fíjense que recientemente hemos visto en los medios como en África se ha hecho una importante campaña para la creación de un mapa con las verdaderas dimensiones de este continente, porque cuando nos enseñan los primeros mapas, Europa es apenas la mitad de África, y las características de esa proyección sitúan además a Alemania en el medio gráfico de esa imagen, lo que nos permite una comprensión, una construcción de imaginarios con respecto a quiénes somos.

Sin embargo, las proyecciones equivalentes, como la proyección de Gal Peters, que incluso ha sido profundamente estigmatizada por los geógrafos y los cartógrafos, por lo menos en nuestra experiencia en Venezuela, plantea otra percepción del mundo. En este trabajo de la construcción, de la percepción de África, las dimensiones de los países que solemos ver muy grandes según las proyecciones de Mercato, con las de Gal Peters caben en la verdadera extensión territorial de África.

Y entonces, ¿qué significa para la construcción de imaginarios y para el fortalecimiento de narrativas, una imagen, un mapa, este hecho, que se logró además usando la Geomática?

Al recorrer diferentes portales, se nota que el mapa de Venezuela aparece sin el territorio Esequibo. Para muchos de nosotros es inimaginable pensar en el territorio venezolano sin el Esequibo. Pero para los más jóvenes eso no sucede, y es una cosa que pareciera que es retórica política. Para nosotros es parte de nuestro imaginario, parte de nuestra autopercepción como venezolanos y del reconocimiento de nuestro territorio. Por eso, la importancia de la comunicación, del mapa, de la Geomática y de la visualización geográfica como medio y como hecho de comunicación, porque en este contexto, donde la guerra cognitiva juega un rol fundamental, ¿Cómo nos percibimos? ¿Cómo nos reconocemos?

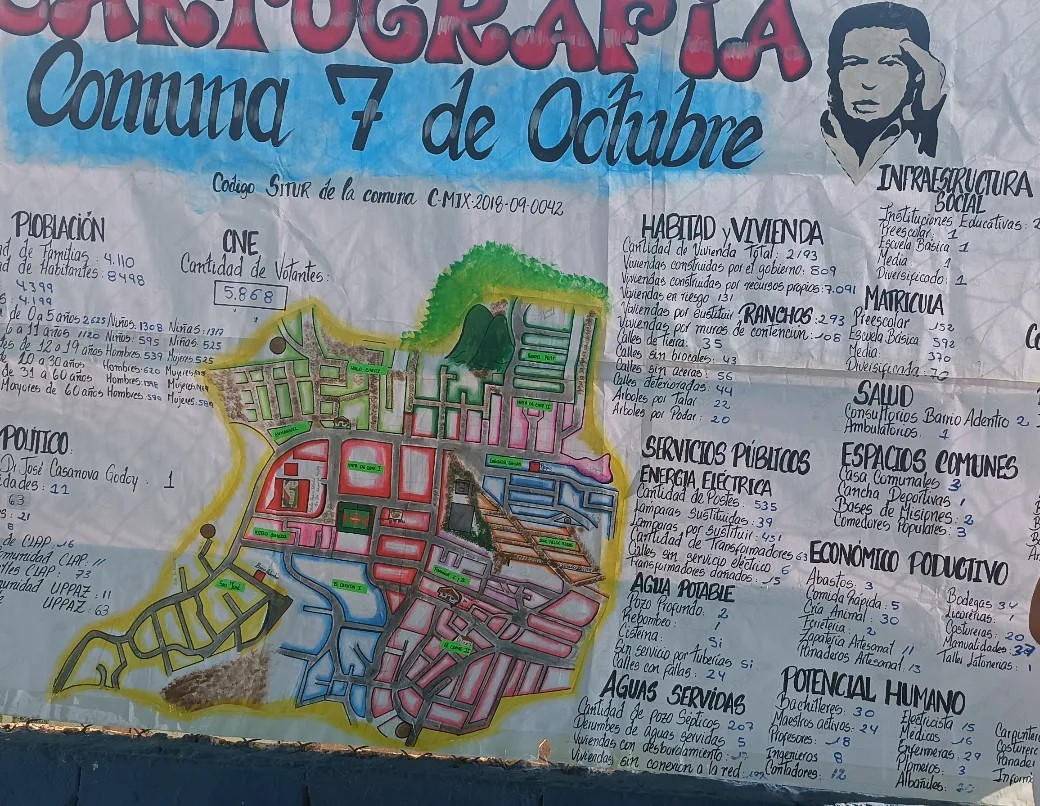

La cartografía social

He escuchado a muchos geógrafos criticar la cartografía social, y hay quienes dicen que eso no es mapa si no un croquis, porque no tiene coordenadas, utilizando argumentaciones de carácter técnico para un hecho comunicacional que, además, implica el reconocimiento y el conocimiento real, por parte de las comunidades, de sus propios territorios, que tratan de convertirlo, adecuarlo a su lenguaje, a la construcción que les enseñaron debía ser el hecho cartográfico.

Ciertamente, la realidad, cuando va ser visualizada, está construida entre el cartógrafo, el geógrafo, el experto y la realidad del usuario. Y es en ese espacio de conjunción de información y de ideas, de imaginarios, de percepciones, donde se logra la visualización.

En algunos espacios de conferencias, clases que hemos participado, insistimos que no hay nada más aburrido que la cartografía que hacemos, porque terminan siendo mapas para expertos, difícil de decodificar para quien no es experto en Geografía.

Y, ¿cómo hacemos para que las comunidades, que los usuarios, que además van a utilizar estas herramientas, sean capaces de sacar la información, sin que se vuelvan expertos?

El hecho de la decodificación juega un rol fundamental, porque la visualización tiene el rol de poder comprender el territorio. Saber, por ejemplo, dónde están las grandes bandas que según, están acabando con el país; dónde están los mayores índices de mortalidad por delincuencia, qué se está construyendo, entre otras cosas.

Es importantísimo que podamos utilizar todas estas herramientas para la comunicación de nuestra propia realidad.

La Geomática posee bases de datos que, mediante cartogramas, permite asociar información, por ejemplo, al número de habitantes de diferentes países, o utilizar la variable tamaño, que es una variable visual de las tradicionales en cartografía, estableciendo la relación de mayor o menor población. También puedo utilizar información cuantitativa, e incluso, cosas que dicen que no se pueden cartografiar, como las percepciones.

Lo cierto es que la visualización geográfica está orientada para la toma de decisiones, porque las aplicaciones de este sistema, el uso de la visualización geográfica, debe ser interpretado tanto por expertos como por no expertos.

En nuestro modelo de Estado, en este Estado Comunal que estamos trabajando, las decisiones se toman en las comunidades. Los decisores, -quienes toman las decisiones-, son las comunidades, que construyen su Mapa de Sueños, su Agenda Concreta de Acción, es en las Salas de Autogobierno Comunal donde se toma la decisión.

Entonces, es en esos espacios donde se debe generar el conocimiento de las herramientas, más allá del mapa, de la cartografía social que se haya realizado, entendiendo que la mayoría de usuarios y usuarias, de los compañeros y compañeras que conforman la Sala de Auto Gobierno son jóvenes, que en el mejor de los casos o en el peor de los casos, son nativos digitales, por no decir que su adicción al teléfono es total, pero lo cierto es que todos manejan estas herramientas.

De tal forma, ¿para quién sigo construyendo? ¿Cuál va a ser mi medio de comunicación? ¿Cuál va a ser mi espacio? Lo fundamental del ejercicio de esta cartografía, de estas nuevas cartografías, es dar la mayor cantidad de información con el menor esfuerzo mental posible.

Al tener un mapa generado por un Sistema de Información Geográfica, empezaremos a hacer las correlaciones, cruzar una capa con otra para generar un nuevo mapa. Es un ejercicio de conocimiento de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, al hablar del catastro, del catastro multifinalitario, ¿cuánta información atributiva tengo yo asociada a una parcela o a una vivienda? Es decir, toda la información que me la caracteriza desde el punto de vista social, cultural, económico, estructural; es decir, cuánta información puedo generar. Ahí es donde entra el mundo de la Big Data y cómo yo la decodifico, cómo la convierto en herramientas para la toma de decisiones, que además, no puede ser una cosa inmensa.

Hay aplicaciones que permiten desarrollar esto que llaman dashboard o escritorios, donde yo tengo la información, obtenida como geógrafo, cartógrafo, comunicador y político; y procuro lograr dominar las herramientas que le estoy dando a las comunidades en el marco de la visualización geográfica, entendida como una de las corrientes dentro de la Geomática para facilitar el proceso de toma de decisiones.

Pero además, estas cosas no solo se construyen con los expertos. Normalmente, los muchachos saben utilizan filtros en no sé cuántas aplicaciones. Y cuando utilizan, por ejemplo, el Google Maps, todos saben colocar un pin y la información. Es decir, no es nada como para expertos. No son tecnologías que te enredan, sino que la idea es más bien lograr desenredarlas.

Geomática y Plan de las 7T

¿Cómo aplicar la Geomática al Plan de las 7T? Sugiero tres ejemplos. Al construir un nuevo modelo económico, ¿cómo lo construyo en los territorios? Necesito saber quiénes están, pero además tengo que conocer cuáles son sus potencialidades, sus saberes, qué sabe hacer la gente en el propio territorio para ver qué modelo productivo voy a impulsar, porque debo seguir impulsando un modelo productivo orientado al sector servicios, dónde pongo un restaurant, una venta de empanadas o voy a generar un modelo económico que lleve la transformación.

Además, debo conocer ¿cuántos muchachos y muchachas en las comunidades están formados en las distintas áreas de conocimiento? Si están el área de construcción, ¿cuántos son albañiles, o maestros de obra, o carpinteros? ¿Qué actividades impulsar en el área de la producción, o de la transformación?

Recuerdo una vez a Nora Castañeda, que cuando le preguntaban por el Banco de la Mujer, decía que no podía ser que todas fueran a pedir crédito para montar una peluquería. O sea, ¿qué hago yo en mi nuevo modelo económico? Que, además, lo tengo que construir en el territorio. ¿Dónde está mi mapa de saberes? ¿Dónde está mi mapa de fortalezas?

Pero, además, ¿dónde están las posibilidades? Tal vez en el área rural es mucho más fácil porque pareciera que la producción agrícola o agropecuaria pareciera son naturales en este ámbito territorial. ¿Y en los centros urbanos? ¿Cómo convierto mi centro urbano? ¿Qué hay?

Las Salas de Autogobierno necesitan saber eso, para conocer el territorio y a quienes lo habitan. ¿Cómo los vinculo? Empezando a hacer la interrelación del desarrollo productivo, decidiendo la ciudad humana que tiene que ver con el tema de la infraestructura. De tal forma, debe responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es mi infraestructura de servicio? ¿Por dónde está pasando?

Cuando se hacen y presentan los proyectos, es necesario pensar no sólo en nosotros, sino en la comunidad, en el impacto que el proyecto tendrá para toda la comunidad y no sólo en el sector donde vivo. Si mi proyecto es arreglar mi edificio, o el conjunto residencial, ¿qué pasará con el sistema de agua, las aducciones que abastecen no solo al conjunto residencial donde vivo, sino también a todos los miembros de mi eje comunal?

O sea, hay que aprender a cambiar la visión, porque la única manera de entender el territorio es percibiéndolo, no desde el individuo, sino desde la comunidad. Percibir el territorio a partir de su comprensión, de su visualización, y que eso permita sumar los proyectos, porque, obviamente, empezamos a dar respuesta, pero habrá un proceso de complejidad que se va a ir dando y que se necesita conocer para tomar decisiones, manejar cada vez más información, no solo para la construcción, sino también para el seguimiento y control y, así, poder determinar que se está haciendo, y qué no se está haciendo.

Normalmente, en el uso de nuestros mapas, extrañamos los cartogramas y los cartodiagramas, eso que llaman gráficos, sean de torta o de barra u otras posibilidades comunicativas que hay. ¿Dónde está el uso de los elementos de carácter simbólico?

Según las normas internacionales, en el sistema cartográfico los símbolos llevan determinadas formas y colores. Al analizarlos entendí que esta forma de representar la realidad era un ejercicio de colonia y de imposición de percepciones, un hecho comunicacional, un medio de comunicación desarrollado, construido y pensado para imponer una percepción.

Normalmente se asume que esto es neutro. Pero nada de lo que comunicamos, de lo que se hace desde el punto de vista de comunicación de información espacial es inocente. Por eso insistimos, cuando uno lee a Yves Lacoste en su libro La geografía, un arma para la guerra, él habla del poder, de la organización, del manejo del espacio, pero poco habla de la comunicación y de la percepción, porque en ese momento no era el enfoque, o no estaba suficientemente desarrollado, porque eso lo manejaban más los semiólogos, los comunicólogos.

Pero es que la cartografía, la visualización geográfica, es una herramienta comunicacional y entra dentro del espacio de la semiología gráfica, es decir, de la construcción del discurso, utilizando los símbolos y las imágenes, por tanto, entra, por supuesto, dentro del espacio de la comunicología.

Cuando revisamos todo esto en el marco de la 7T, por ejemplo, la Sexta Transformación, que tiene que ver con ecosocialismo, ciencia y tecnología, ¿cuánta información puedo recopilar del territorio? ¿Cuánta información puedo construir? ¿Cuánto puedo saber de ese territorio?

Por ejemplo, elaborar un mapa de riesgo, que yo pueda ver permanentemente y que con la información que extraigo, por ejemplo, del portal del INAMEH, puedo avanzar, tomar decisiones, ver los mapas multitemporales que me dicen cómo se han comportado las crecidas, y preguntarme, ¿vamos a seguir construyendo ahí?

Obviamente, hay un ejercicio de auto comprensión, de autopercepción, pero sobre todo de responsabilidad colectiva con respecto al territorio.

* Hernán Zamora es profesor e investigador, geógrafo egresado en la Universidad de La Habana en Cuba, con doctorados en Sistemas de Información Espacial (Universidad de Alcalá, España) y en Ciencias Gerenciales (Universidad Latinoamericana y del Caribe). Vicerrector de la ULAC.