La geopolítica cambiante del orden global al multipolar: un análisis de los conflictos regionales

29 noviembre, 2024

Cambio de coordenadas en la geopolítica mundial y conflictos entrecruzados

5 diciembre, 2024El 28J, una moneda de dos caras

Francisco Rodríguez / Politólogo y Profesor Universitario (ULAC)

La cultura política de participación democrática del venezolano

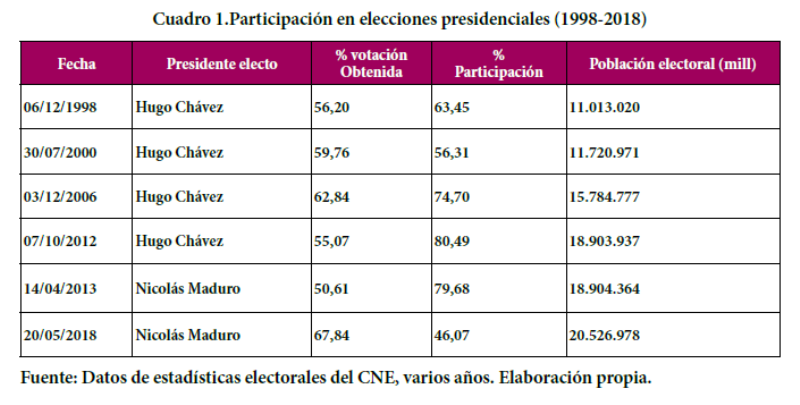

En Venezuela, la participación en los procesos electorales para la escogencia de cargos de libre elección popular en los niveles del poder público se ha hecho parte de la cultura política. El ciudadano venezolano como elector está familiarizado y posee amplio conocimiento de las instituciones, reglas, procedimientos y mecanismos que hacen posible la vida en democracia. Al punto de haber dado el salto de la tradicional votación manual a la automatizada en el proceso de votación en el referendo revocatorio presidencial de 2004 y los demás que han seguido sin traumas o tensión con el nuevo sistema y lo que ello implica como cultura democrática. De hecho, la automatización de toda la secuencia del proceso, incluyendo avances como la lectura biométrica, ha colocado al sistema electoral venezolano como uno de los más confiables y seguros, según atestiguan las auditorías técnicas y los informes de la observación internacional que ha participado en el seguimiento.

No obstante, al calor de la lucha político electoral se ha tratado en varios procesos comiciales de arrojar dudas sobre su confiabilidad y hecho denuncias de supuestos fraudes que en todo caso, no han sido comprobadas. Otro género de críticas apuntan al hecho que el sistema automatizado no está reconocido expresamente en la Constitución.

El venezolano valora positivamente la democracia como forma de régimen político y la participación como medio para su ejercicio, reconociéndola como derecho que consagra la Constitución de 1999. Por lo demás el desarrollo político acorde con la cultura de ciudadano contemplado en la Constitución de 1999 en vigencia, supera la visión de democracia representativa comúnmente invocado en la mayor parte de los países de la región y también imperó en Venezuela, a lo largo de la llamada democracia puntofijista (1958-1998). En efecto, al consagrar la forma de democracia participativa, social y protagónica se amplió otros canales e instancias de participación político electoral directa a la voluntad popular y sus organizaciones sociales con el menor número de intermediaciones e incorporando otras dimensiones de consulta y formación de las decisiones públicas que fortalecieron la legitimidad democrática.

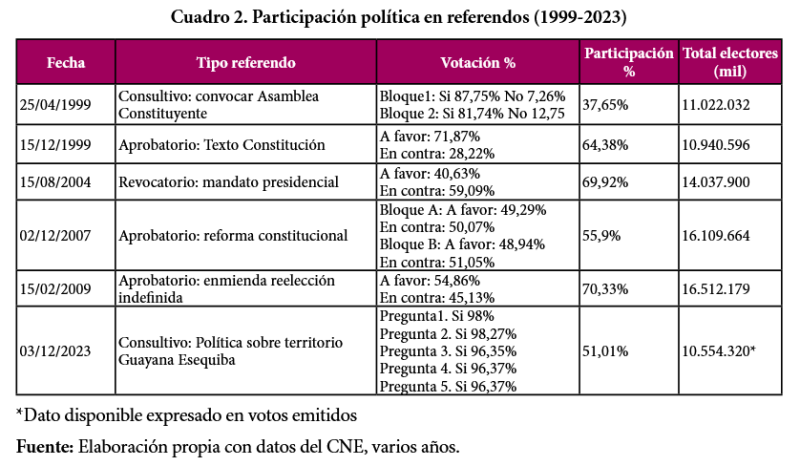

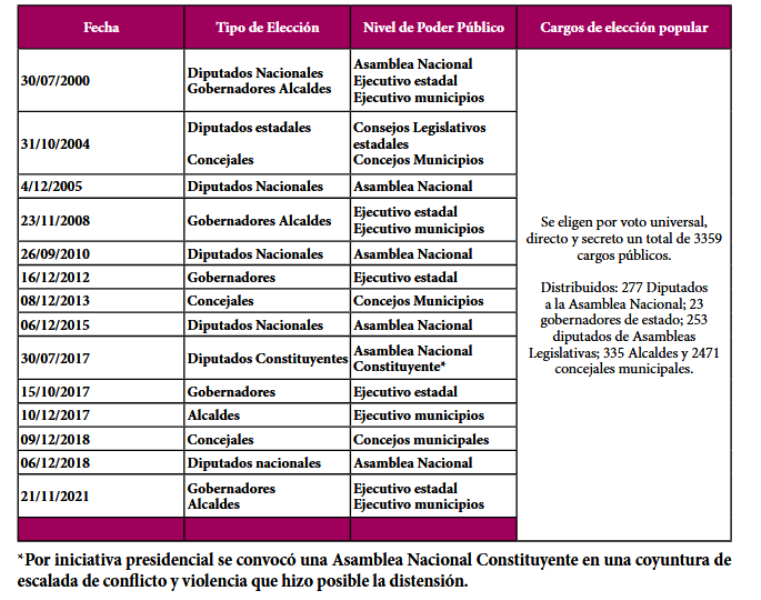

A partir de 1959 –tras la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez– las elecciones en Venezuela comprendían las presidenciales y parlamentarias a nivel nacional; y dado la forma de Estado federal, también de los consejos estadales, alcaldes y concejos municipales. No obstante, desde 1999 en el marco de la nueva Constitución aprobada ese año en consulta popular, el proceso bolivariano fortaleció los canales directos de participación y sancionó una legislación electoral acorde a ese propósito con la Ley Orgánica del Poder Electoral (2002) y la Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009). Así la incorporación de la figura de los referendos consultivos y revocatorios se ha aplicado en el caso del mandato del presidente Hugo Chávez (2004), el impulso de reformas constitucionales (2007 y 2009) y más reciente la consulta acerca de la Guayana Esequiba venezolana (2023).

Bien puede afirmarse que la participación electoral, la convivencia interpartidaria y las campañas electorales, al igual que los símbolos, valores y principios democráticos han sido asimilados en la cultura política del venezolano, reflejando un alto nivel de desarrollo político que adquiere particular significación con las campañas formativas y de concientización impulsadas para difundir el significado y alcance del ejercicio del poder como pueblo soberano, el contenido de la Constitución de 1999 como proyecto social y los derechos reconocidos al pueblo como sujeto, la historia comprendida desde las luchas nacionales y el antimperialismo junto al socialismo del siglo XXI en forma que fue comprensible y adoptado como banderas y objetivos de la transformación social venezolana por la mayoría de la población.

La carga ideológica que encierra esa premisa del cambio revolucionario bolivariano y su potencial transformador, no sólo en el escenario social venezolano, sino el potencial de irradiación en otros procesos políticos regionales frenados por sus propias condiciones concretas, hace que aquellos actores políticos que se mueven en el eje político que va de la ultraderecha a la centroderecha evalúen y desarrollen la visión de la lucha política como un juego suma cero, cuya lógica opera sobre el supuesto que la ganancia obtenida, en este caso por el jugador identificado como bolivariano-chavista es inversamente proporcional a las pérdidas del otro que se llama a sí mismo como demócrata, soslayando la nota liberal. De tal forma que la competencia electoral es una dimensión más de la lucha política, en un campo que mide fuerzas entre adversarios cuya visión es la confrontación entre enemigos existenciales.

Las escaladas de violencia política escenificadas en estas dos décadas, los intentos de desestabilización y golpes de Estado promovidos por fuerzas políticas de la ultraderecha, ocurrieron no obstante a la par de procesos políticos electorales con alta participación que no fueron postergados. Veamos un ejemplo. La convocatoria presidencial en el marco de las prerrogativas constitucionales a la Asamblea Nacional Constituyente el 1 de mayo de 2017, que funcionara entre agosto de ese año y diciembre de 2020 ocurrió en una coyuntura de extrema escalada de violencia y terrorismo, permitiendo generar un espacio de diálogo político con parte de aquella, el desescalamiento de la violencia y desarmando a los sectores políticos opositores de ultraderecha que con apoyo extranjero apostaban a la crisis humanitaria y empujaban al borde de la guerra civil.

La elección presidencial del 28J ¿Qué está en juego?

En América Latina y el Caribe está por cerrarse el superciclo electoral iniciado en 2017 y que culmina este 2024; el cual está definiendo el equilibrio de la balanza geopolítica entre la derecha liberal (Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay) y el progresismo de la llamada marea roja con sus diferentes encuadres que se mueven hacia posiciones nacionalistas de acercamiento al centro (Chile, Colombia, Brasil, Honduras), a la izquierda (Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela) y por definir postura como el caso reciente de México y la incógnita de los procesos electorales pendientes.

Ahora bien, el resultado del reequilibrio político regional se enmarca a su vez, en el marco más amplio de las tensiones y conflictos mundiales surgidos al calor de la confrontación entre la globalización de sello liberal y vocación unipolar, en el cual Estados Unidos ha jugado el papel de potencia hegemónica; y la ordenación naciente impulsada por un puñado de potencias emergentes con Rusia y China a la cabeza que impulsan un orden mundial multipolar con los BRICS como organización de relaciones e intercambios comercial y financiero.

Frente al orden global liberal y sus postulados del libre mercado, democracia representativa y una ordenación de valores occidentales bajo el liderazgo del G-7; se han acuñado y promovido términos como las relaciones Sur-Sur, la multipolaridad o la democratización de las instituciones internacionales y reivindicado banderas como el antiimperialismo, la justicia social internacional, la cooperación entre los pueblos, la vuelta a los principios de la Carta de Naciones Unidas o la no injerencia y respeto a la autodeterminación de los pueblos y su derecho al desarrollo promoviendo así una visión mundial y una arquitectura distinta que antagoniza con la primera.

La formulación en un cuerpo de ideas y conceptos con esa visión distinta del sistema internacional es un proceso en plena elaboración, en el cual ha ido tomando cuerpo una ideología que soporta la construcción del orden internacional multipolar basado en la Justicia, respeto al Derecho Internacional y al Desarrollo de los Pueblos para la mejor convivencia como integrantes de la comunidad internacional. Son dos visiones antagonistas del orden mundial y dos ideologías para explicar el sentido y propósito último de la comunidad internacional, pero que asimismo irradia a las sociedades nacionales en un mundo de interdependencia compleja. La elección presidencial venezolana del 28J es parte de ese complejo movimiento que está definiendo la coyuntura regional. En cierta forma reproduce sus contradicciones y escenifica la competencia y confrontación entre proyectos que delinean la geopolítica latinoamericana y su inserción en la mundial.

La contienda electoral en Venezuela abarca una población electoral de 21.7 millones de electores, treinta (30) organizaciones políticas, diez (10) candidaturas y dos visiones: socialismo bolivariano y liberalismo, desmarcadas entre sí ideológica y doctrinalmente que recorren los programas de gobierno, en el marco del juego constitucional multipartidista.

Las ideologías y formación de alianzas mayoritarias y minoritarias en competencia

Por largo tiempo, el orden global ha impuesto la tesis de la desideologización de la política cubriendo con un velo sus vínculos estrechos con el liberalismo. Así se facilita creer que es natural que la lucha electoral sea meramente un cálculo utilitario acerca de las mejores y más atractivas ofertas para los electores, en un mercado de candidatos-competidores con buen marketing. De ahí se desprenden algunas premisas: poco vale el programa y la ideología, lo verdaderamente importante es la imagen del candidato, el eslogan impactante, hacer ofertas electorales que capten la intención del voto y desarrollar un discurso que ataque la gestión de gobierno.

El PSUV y sus aliados, cuyo candidato es el actual presidente en ejercicio Nicolás Maduro presentó -como es requisito legal en el sistema electoral- el Plan de la Patria 2025-2031, el cual parte de cinco consensos o grandes objetivos: la independencia y soberanía nacional; la construcción del socialismo bolivariano; país potencia en una zona de paz regional; la nueva geopolítica en un mundo internacional multicéntrico y pluripolar en el cual, Venezuela despliega la política bolivariana de paz; y finalmente, el ecosocialismo para la preservación planetaria. Y en función de aquellos emprende siete transformaciones que abarcan la transformación productiva para alcanzar un nuevo modelo exportador; la independencia plena y expansión de la doctrina bolivariana; la convivencia ciudadana; la transformación social afianzando el socialismo bolivariano; la transformación política consolidando la democracia directa y, la transformación ecológica para enfrentar la emergencia climática y salvaguardar la Amazonía venezolana.

Enfrentado al anterior, la Plataforma Unitaria cuyo candidato es Edmundo González presentó por su parte el programa Venezuela Tierra de Gracia, de clara inspiración liberal y fundado sobre tres pilares; libertad, democracia y prosperidad. Para ello postula la idea de la sociedad civil fuerte, la economía de mercado y respeto irrestricto a la propiedad privada; la reducción del tamaño del Estado que se define como subsidiario, la privatización de actividades económicas y prestación de servicios asumidas por el sector público, incluido el sector petrolero; fomento de la inversión privada e inserción en la economía global que lleva a la apertura al capital extranjero, el financiamiento internacional y negociación con el FMI. El programa abandona la visión de la Justicia Social que garantiza el Estado por el supuesto del mecanismo de la prosperidad que surge de la iniciativa individual y la propiedad privada.

En resumen, mientras en el primero convergen el ideario bolivariano con el socialismo para promover el ideal de construcción de una sociedad justa y amante de la paz, cuyos cimientos son la igualdad, redistribución de la riqueza, independencia soberana y felicidad social; en cambio, el segundo promueve una sociedad capitalista de mercado, la redimensión del tamaño y papel del Estado en sintonía con la globalización y los valores liberales.

En torno a esas dos visiones se construyen las alianzas mayoritarias según las creencias e idearios políticos. La alianza mayoritaria es el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar que postuló al presidente Maduro; la cual es de orientación socialista y antiimperialista (Partido Comunista de Venezuela (PCV), Patria Para Todos (PPT), Tupamaro, Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Unión Para Avanzar (UPV), Somos Venezuela, Alianza para el Cambio, Partido Verde, ORA y Podemos) y cuyo centro es el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que hace de centro gravitacional. Esta coalición se caracteriza por ser estable en función del compromiso ideológico que permanece en el tiempo más allá del propósito electoral y por tener un polo aglutinante en el PSUV como fuerza mayoritaria. Se define también en términos de una coalición revolucionaria por su programa de transformación e identificado con el socialismo humanista.

La otra coalición principal es la Plataforma Unitaria que postuló al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, agrupando varias fuerzas de derecha y ultraderecha (facciones de los partidos políticos Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ), COPEI; y las organizaciones Un Nuevo Tiempo (UNT), Causa Radical (CR), Movimiento por Venezuela, Convergencia, Encuentro Ciudadano y Proyecto Venezuela). A su vez para extender la coalición y atraer otros grupos y movimientos minoritarios promovió la Gran Alianza Nacional en la cual se han incorporado Unión y Progreso, Puente, UPP 89, Fuerza Liberal, Centro Democrático y el Movimiento al Socialismo (MAS). Esta alianza en su conformación y propuestas puede ser caracterizada como episódica en función del objetivo a corto plazo, la elección presidencial; es inestable, por carecer de un partido que haga las veces de fuerza centrípeta y conservadora ya que plantea un estatus quo que representa la vuelta a valores y políticas regresivas de corte neoliberal en parte ya ensayadas a fines del siglo pasado y actualmente vistas de cerca en sus resultados en el escenario argentino con el presidente Javier Milei y Daniel Noboa en Ecuador.

Entre ambas coaliciones, reforzando la estructura del sistema multipartidario y debilitando la imagen de polarización extrema, se han estructurado otras alianzas minoritarias con fuerzas políticas de derecha y centro que no suscriben ninguna de las dos anteriores y definen opciones propias. En estas otras alianzas las orientaciones doctrinales van de la socialdemocracia al socialcristianismo pasando

por un liberalismo atenuado y el ecologismo. Así los partidos Acción Democrática (AD), Bandera Roja, COPEI, UNE, Derecha Democrática Popular y Movimiento Republicano apoyaron la candidatura de Luis Martínez; Voluntad Popular y AREPA a Daniel Ceballos; Fuerza Vecinal, Avanzada Progresista, UNIDAD, Cambiemos, Ecológico y UNIDAD la candidatura de Antonio Ecarri; Unidad Visión Venezuela, Primero Venezuela, Primero Justicia (PJ) y Venezuela Unidad al candidato José Brito. Finalmente con sus propios partidos, sin acuerdos con otras fuerzas, los candidatos Javier Bertucci por el Cambio y Benjamin Rausseo por la Confederación Nacional Democrática (CONDE).

Un factor a considerar en la constitución o no de alianzas opositoras ganadoras opositoras para la elección presidencial es el cálculo de no quedar atrapado en aquella, perdiendo identidad y caudal electoral ante las próximas elecciones parlamentarias y regionales previstas en los próximos dos años; en las cuales el juego de fuerzas políticas y espacio político de ganancias es más amplio y se define en circunscripciones electorales más delimitadas y de contacto directo de los votantes con los diferentes liderazgos territoriales.

Guerra de encuestas y modelaje de la preferencia electoral

La teoría de la elección racional aplicada a los procesos electorales tuvo notable impulso en el pensamiento del economista estadounidense Anthony Downs, siguiendo la corriente del utilitarismo. En el supuesto de electores informados, dos principios son claves para determinar la votación como escogencia individual. Por un lado el voto negativo o voto castigo que evalúa la buena o mala gestión pública en relación a las expectativas de utilidades o beneficios esperados. El otro principio denominado la economía del voto plantea que el acto de votar es una obligación pública que sin embargo, equivale a un gasto que se recompensa para el elector con la satisfacción del candidato ganador. Por tanto, el votante se orienta preferentemente a la opción que luzca con mayor opción de triunfo. Dicho en dos palabras y siguiendo esta teoría, racionalmente un elector no vota a perdedor y evalúa castigando o aprobando la gestión gubernamental al votar.

Considerado el escenario electoral venezolano los sectores opositores en general han desarrollado sus campañas con el mensaje central que llama al voto castigo bajo el enunciado sacar a Maduro y la evaluación de mala gestión de los servicios públicos (racionamiento del suministro de agua, fallas de electricidad, cortes de telefonía, lentitud de internet, etc.) obviando cualquier referencia a las medidas coercitivas unilaterales y la afectación que tienen en el secuestro de activos, el patrón y desarrollo tecnológico dependiente que afecta poder mantener, adquirir o reponer piezas, equipos y pagos por servicios.

La economía del voto posiciona el supuesto de un inevitable triunfo del candidato de la Plataforma Unitaria Edmundo González, el único que podría derrotar a Maduro, y así busca hacer crecer la intención del voto opositor, polarizando el escenario electoral. Este enfoque ha sido difundido por varias encuestadoras (Meganálisis, Datanálisis, Seijas, Delphos, Consultores 21) que sostienen en un escenario de alta participación que roza el 70%, la tesis de la intención del voto de 50% de preferencia para Edmundo y entre 20% y 25% para Maduro; fijando algunas de ellas, un techo de 30% para éste último. Esta proyección cumple además otra intención, profetizar un resultado inexorable que de ser otro, solo puede ser posible por el cometimiento de una alteración que constituye delito electoral.

No obstante, otras encuestas realizadas (Hinterlaces, Dataideas, Paramétrica, Dataviva) por el contrario en un escenario que coincide en la alta participación entre 60% y 67% de intención de votar reflejan una preferencia por el Gran Polo Patriótico sobre 53% frente al 14,3 % de la Plataforma Unitaria; consistente con la simpatía por el candidato, que según la empresa va entre 43% y 55,6% para Maduro y un margen de 20% hasta 30% para el candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González.

Movilidad migratoria y caudal electoral

La legislación venezolana en materia de procesos electorales establece que, el ejercicio del derecho a votar en el exterior debe cumplir el requisito adicional de su registro en condición de legalidad en el país donde se esté residiendo. Por lo demás este es un requerimiento extendido en las legislaciones electorales de los países. Pues bien, en el caso venezolano, más allá de la diatriba política acerca del número de nacionales que han migrado; ya que según sea la fuente: oficial, información de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional de Migraciones (OIM) o el Fondo de Población de Naciones Unidas, las cifras varían entre 2 y 7 millones de venezolanos incluyendo niños, jóvenes que no están en edad de votar y adultos.

No hay informes ni datos de votantes en ese segmento, cumplidos los requisitos de ley. Adicional, buena parte de esa población identificada las más de las veces como refugiados en los países receptores, están en situación irregular o en proceso de regularización; por lo que no alcanzaron a cumplir la condición de residencia legal para el momento del cierre en el Registro Electoral implementado en consulados y embajadas. Esto arrojó finalmente un padrón de 107.284 venezolanos habilitados para ejercer el derecho a votar en el extranjero en las venideras elecciones presidenciales.

La preferencia u orientación política del votante venezolano en el exterior se basa en la presunción que da como un hecho la inclinación al voto opositor; sin embargo, no hay investigaciones publicadas que estratifiquen, caractericen y definan el comportamiento electoral de este segmento. Pero, la presunción sirve de argumento político en la narrativa de la deslegitimación del gobierno constitucional, pues del padrón electoral que suma poco más de 21,7 millones de votantes se resta linealmente sin considerar los comentarios hechos, la movilización migratoria venezolana.

Las estrategias desplegadas

Los actores políticos han adoptado estrategias claramente diferenciadas. En el eje de oposición se debe distinguir entre la Plataforma Unitaria y las demás coaliciones y organizaciones políticas que no son parte de aquella. Si bien coinciden argumentalmente en partir de la evaluación negativa de la gestión pública y responsabilizar al gobierno y al modelo bolivariano socialista como causa, para concluir que mejorar las condiciones de vida del venezolano y atacar la corrupción solo es posible votando en contra de Maduro. Sin embargo, la Plataforma Unitaria obvia en la difusión masiva su programa claramente neoliberal, cualquier referencia al bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales que recaen sobre Venezuela; colocando como piezas de la estrategia propagandística el eslogan publicitario de la campaña: Todo el mundo con Edmundo, con el ejercicio del voto castigo y sumar al ganador para de esta forma: arrastrar al voto ni-ni, sustraer caudal de votos a otras fuerzas opositoras revirtiendo la fragmentación, pues se presenta como única opción de triunfo y fortalecer la visión de polaridad en el escenario electoral. Al mismo tiempo con esta estrategia busca un efecto de carambola al promover la abstención del voto chavista descontento, que en todo caso no se desplazaría a la oposición, pero disminuiría la votación del chavismo.

La estrategia del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar por su parte, coloca en primera línea el programa del Plan de la Patria 2031, con el compromiso de llevarlo adelante y hacerlo cumplir; al tiempo que adopta como eslogan, Venezuela Nuestra del Siglo XXI y expone que las siete transformaciones propuestas son el camino para alcanzar prosperidad, igualdad y bienestar. A nivel táctico el mecanismo del 1X10, construido sobre la base de la organización social y el poder comunal asegura la movilización del caudal electoral que tiene un núcleo duro o voto identificado como chavista que alcanza los 4 millones de base. En esta coyuntura el fantasma a vencer es la abstención por descontento e insatisfacción de la base popular. Al tiempo que se busca captar al segmento de nuevos votantes y penetrar en los sectores medios mayormente antichavistas con el mensaje de la inclusión.

Los jugadores foráneos y deliberantes que actúan abiertamente o entre las sombras

La región no es indiferente al proceso electoral en Venezuela y su resultado, pues es parte del alineamiento entre derecha y progresismo que resultará en un nuevo equilibrio geopolítico. Los Estados Unidos jugando a cuadro cerrado con la derecha latinoamericana han acogido un conjunto de supuestos: 1) Las encuestas señalan un claro triunfo opositor de Edmundo González y la derrota de Maduro, quien no respetaría los resultados para dar continuidad al gobierno autoritario que representa; 2) Un nuevo mandato presidencial de Maduro traerá como consecuencia un incremento de la movilidad de refugiados que impactará negativamente en los países de la región; 3) El gobierno de Maduro desestabiliza la seguridad regional al establecer alianzas con Rusia, China, Irán y movimientos terroristas, en referencia a presuntos lazos con el Hezbollah.

Moviéndose abiertamente y entre bastidores, factores de poder representados por Estados Unidos, Canadá, los gobiernos de ultra-derecha en la región (Milei en Argentina, Lacalle Pou en Uruguay, Daniel Noboa en Ecuador), la Unión Europea, internacionales de partidos políticos (la Internacional Socialista, la Unión Demócrata Cristiana), organizaciones no gubernamentales (el Instituto de la Paz, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Open Democracy) y las cadenas de noticias (AFP, CNN, BBC, DW, Reuters, El País, La Patilla) y sus correajes con los medios El Comercio, el Clarín, O Globo, El Mercurio entre otros difunden, reproducen o bien hacen pronunciamientos públicos y mantienen contactos regulares con grupos y dirigentes opositores, sobremanera vinculados a la Plataforma Unitaria dando como un hecho incuestionable el triunfo opositor en Venezuela y fijando así una matriz de opinión pública internacional orientada en una dirección determinada.

Una pieza de los movimientos entre bastidores es la presión eventual de la observación electoral, concesión hecha en la Mesa de Barbados ya que el mecanismo adoptado en procesos eleccionarios anteriores era el de acompañamiento electoral, cuya expresión en el informe final de la misión tiene menos fuerza imperativa y más de sugerencias amigables. Pues bien, para esta elección la observación electoral internacional está representada por la presencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac); la Comunidad del Caribe (Caricom); la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore); el Panel de Expertos de la ONU; la Unión Africana y el Centro Carter entre otros. Si bien inicialmente estaba invitada la Unión Europea, no obstante, tras la renovación de las medidas coercitivas unilaterales por parte de aquella contra Venezuela, se retiró la invitación por considerarlo un acto inamistoso.

Cabe preguntarse ¿Cuáles son los propósitos de estos actores al adoptar posturas y emprender acciones claramente injerencistas en el clima electoral? Se puede resumir que se busca impedir la continuación del proyecto bolivariano socialista y frenar el ingreso de Venezuela a los BRICS que minimizaría el daño causado por las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos y secundadas por otros Estados. Al mismo tiempo dar marcha atrás en la incorporación venezolana a la Ruta de la Seda y el abandono de la política sur-sur y de la multipolaridad. Para los intereses estadounidenses es un objetivo central que Venezuela corte sus lazos estratégicos con China, Rusia e Irán y gravite nuevamente con sus recursos estratégicos en la órbita de influencia geopolítica de aquél, cuestión que solo aseguraría un triunfo de la Plataforma Unitaria.

Con la firma del Acuerdo de Reconocimiento de Resultados ante el Consejo Nacional Electoral el pasado 20 de junio, suscrito por diez de los candidatos presidenciales, dos escenarios se vislumbran según sea el resultado del proceso electoral del 28 de julio próximo. En circunstancias de alta participación que superen el 50%, y un resultado favorable al Gran Polo Patriótico por estrecho margen respecto de la Plataforma Unitaria, es previsible que esta no habiendo firmado el Acuerdo, acciones desconociéndolo e intente invocar el artículo 350 de la Constitución, fundado en presuntas denuncias de supuesto fraude y ventajismo que podrían generar protestas y desobediencia civil que desemboque en violencia cuya caja de resonancia sea la comunidad internacional.

Otro escenario posible es la victoria del Gran Polo Patriótico y la candidatura de Nicolás Maduro por una amplia ventaja de 30% al menos, sobre los demás candidatos de los partidos opositores; quiénes reconocen el resultado según el acuerdo.

Aun así, es previsible roces y fricciones con la Plataforma Unitaria y una campaña de críticas y presiones internacionales por parte de gobiernos tradicionalmente inamistosos para empañar la transparencia de los resultados electorales y la fiabilidad del órgano electoral, minimizando el papel de la observación electoral y continuando la ambigüedad de mantener intercambios pero no reconocer plenamente al nuevo gobierno constitucional. Por su parte los gobiernos amigos y la mayor parte de la comunidad internacional expresaría su apoyo manifestando confianza en la voluntad popular y si reconocerían expresamente la continuación del mandato presidencial.

Fuente: Revista Amerika Latina y Karibe. Nro. 17. Julio 2024. Pág. 6-14.